Il secondo evento fu il suo unico giorno di lavoro sotto padrone. A Balangero, un paese delle Valli di Lanzo, vi era questa ditta che estraeva dalle viscere della terra le fibre di amianto, chiamata da tutti i locali “l’amiantifera di Balangero”.

Primo Levi ci aveva lavorato, subito dopo la sua laurea in chimica e la descriveva così:

«C’era amianto dappertutto, come una neve cenerina: se si lasciava per qualche ora un libro su di un tavolo, e poi lo si toglieva, se ne trovava il profilo in negativo; i tetti erano coperti da uno spesso strato di polverino, che nei giorni di pioggia si imbeveva come una spugna, e ad un tratto franava violentemente a terra» (Primo Levi, Il sistema periodico).

Sulla stessa cava di Balangero, qualche tempo dopo, nel 1954, fu Italo Calvino a scrivere per “l’Unità” un racconto-reportage che uscì il 28 febbraio sull’edizione di Torino del giornale. In seguito a una lunga agitazione sindacale, originata dall’abolizione del premio di produzione, lo scrittore era stato inviato per raccontarne le vicende e il risultato fu La fabbrica nella montagna:

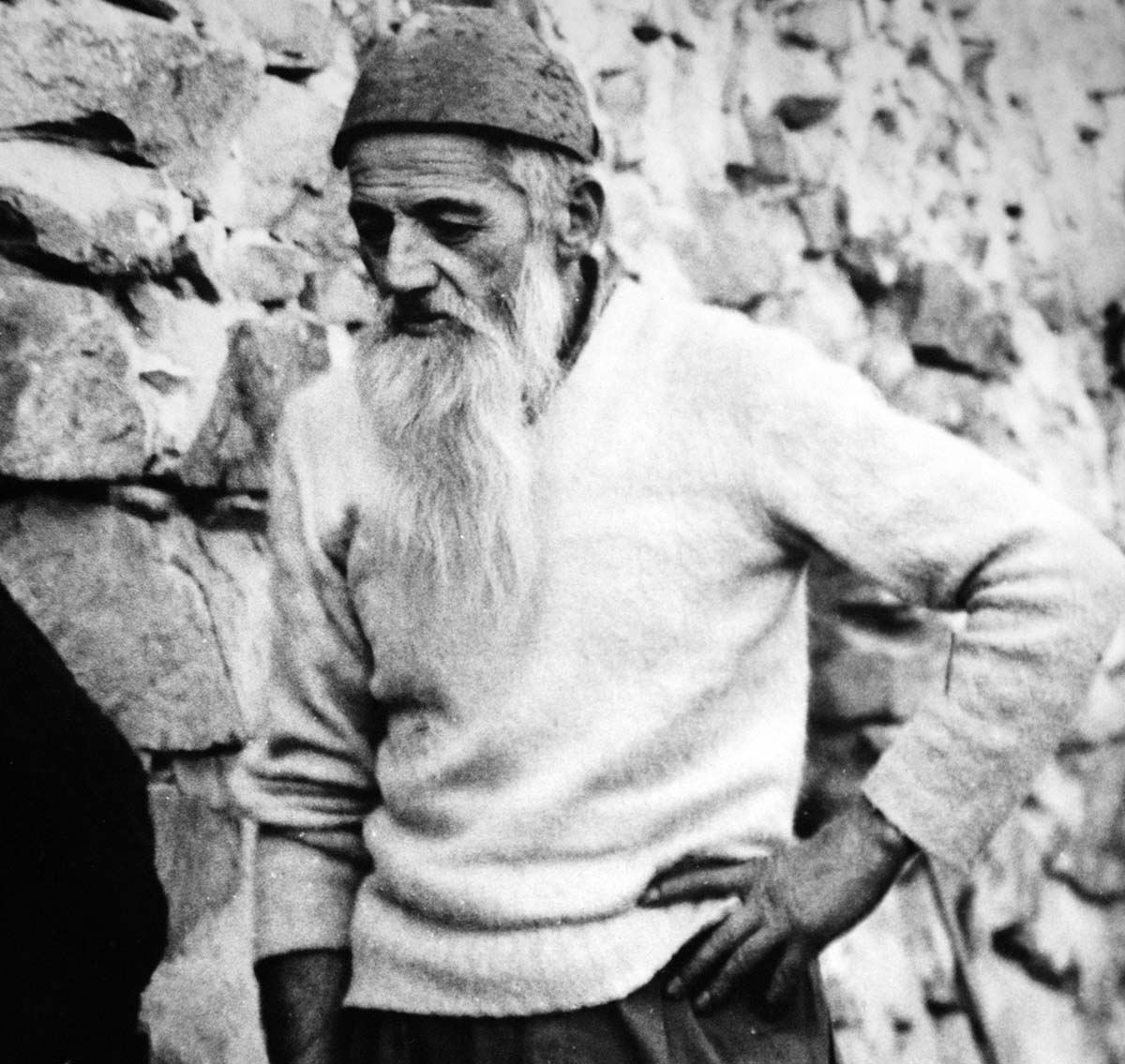

“L’auto girò l’ultima curva tra i castagni e davanti ebbe la montagna dell’amianto con le cime e le pendici scavate a imbuto, e la fabbrica compenetrata in essa. Quelle erano le cave, quelle gradinate grigie lucide ad anfiteatro tagliate nella montagna rossiccia di cespugli invernali; la montagna scendeva pezzo a pezzo nei frantoi della fabbrica, e veniva risputata in enormi cumuli di scorie, a formare un nuovo, ancora informe sistema montuoso grigio opaco. Tutto era fermo in quel grigio: da trentacinque giorni sui gradini della cava non salivano gli “sgaggiatori” armati di pala, picco e palanchino, né le perforatrici ronzavano contro la parete, né gli uomini delle mine gridavano accendendo la miccia: «Oooh la mina! Oooh brucia!», né quelli dei carrelli facevano il carico sul piano di frantumazione, e poi via per i ripidi binari scavati nella montagna, né quelli delle “bocchette” manovravano le leve per scaricare il materiale nei condotti della fabbrica, né nessun altro in nessun reparto lavorava a trasformare quella pietra in duttile fibra d’amianto: c’era lo sciopero, dal 18 gennaio, e quell’automobile che adesso usciva dal castagneto portava su i dirigenti della “Amiantifera” a discutere con la Commissione Interna” ⁽¹⁾

Quello stesso grigio ritorna, nel racconto di Calvino, per descrivere il micidiale silenzio del bosco che copre la montagna: «Ma non ce n’è di lepri nel bosco, non crescono funghi nella terra rossa dai ricci di castagno, non cresce frumento nei duri campi dei paesi intorno, c’è solo il grigio polverone d’asbesto della cava che dove arriva brucia, foglie e polmoni, c’è la cava, l’unica così in Europa, loro vita e loro morte».

Già, perché, lontana da azionisti e consigli di amministrazione, la fabbrica nella montagna aveva mietuto quindici morti d’infortunio in trentacinque anni. I numeri relativi ai morti d’amianto, oggi, sono anche peggiori: fino al dicembre del 2014 il numero di ex operai dell’Amiantifera deceduti era di 1201: in 214 casi, uno su cinque dunque, è stato possibile stabilire che il decesso sia stato causato dalla prolungata esposizione all’amianto.

Di fatto, gli effetti cancerogeni dell’asbesto furono resi pubblici solo tra gli anni Cinquanta e Sessanta − nel pieno di una vera e propria età dell’amianto −, anche se ciò non ha impedito alle aziende di utilizzarlo, anche successivamente, data la sua economicità e la sua efficienza nel prevenire i danni derivanti dal fuoco. Alla fine degli anni Sessanta si trovavano già in commercio oltre tremila prodotti contenenti amianto: nell’edilizia, sulle navi, nei serbatoi per l’acqua, nei freni per auto, nei guanti di protezione, sui vagoni ferroviari, nelle guarnizioni di ricambio per motori, nei tubi per acquedotti e fognature, nelle canne fumarie, nei tessuti resistenti al fuoco, persino nelle corde e sugli schermi. Tale utilizzo si è protratto all’incirca sino alla fine degli anni Ottanta.