#8 – Val Belluna, Dolomiti

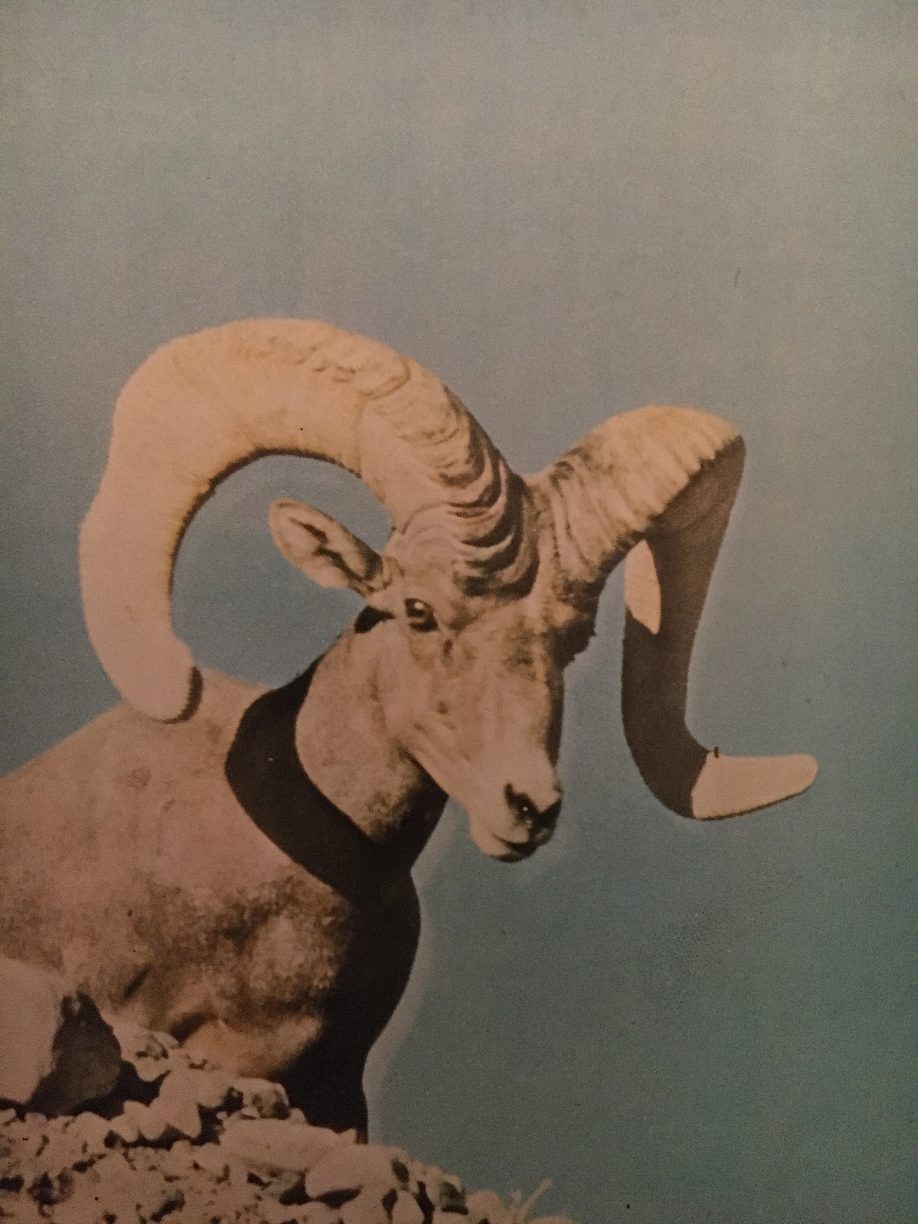

Ho sempre pensato che la montagna fosse degli animali. Fino a poco tempo fa, non avrei esitato a sostenerlo. È delle grosse mucche che ne abitano i pascoli – avrei così tanto voluto averne una mia da bambina! – e della docilità degli asini. Dei galli cedroni innamorati. Delle pecore che sciamano sui prati, dei cani dei pastori. Dei voli planati delle poiane. Degli scoiattoli. Dei piccoli topi che si arrampicano fino alla cima di Punta Grohmann, e anche dei picchi muraioli. Delle aquile, che non sono mai riuscita a vedere dal vivo, ma che popolano le mie fantasie e la mia immaginazione. Di regoli e cince. E poi dei gracchi che accompagnano le scalate con occhio vigile e aspettano educati gli alpinisti in vetta per condividere con loro il pranzo. Delle zecche. Degli stormi di fringuelli alpini che si siedono decorosi sui prati rinsecchiti dal freddo. Delle grida di allarme delle marmotte. Dei caprioli che brucano ai lati delle strade nelle albe gonfie di rugiada e d’estate. Delle volpi furtive. Delle vipere. Dei cervi maestosi e dei loro canti solisti che i boscaioli così bene conoscono. Di lupi, orsi e uccelli rapaci. E sicuramente anche dei ditteri sirfidi, che svolazzano con la pancia a bande gialle e nere, sussurrando all’orecchio di chi percorre sentieri e pareti. Delle pernici mimetiche. Delle lepri e delle loro buffe impronte. Del muso aspro delle donnole.

Ma soprattutto ho sempre creduto che la montagna fosse dei camosci, della decenza e della distanza che gli son proprie. Sono loro che custodiscono i segreti della Piazza del Diavolo. Che si prendono cura della montagna. A tutti sarà capitato di vederli all’orizzonte, a distanza regolare l’uno dall’altro, volti ad uno sguardo concentrato e severo, pieno di rispetto e di dignità. Di conoscenza.