Lo sappiamo bene: per questa estate avremo (pochissimi) programmi: attraversare frontiere saracinesche, raggiungere rifugi dove il russare sarà attraverso le mascherine, abbrustolirsi davanti a grigliate tristi e vegetariane, spiare l’oceano da cabine in plexiglass (o plexiglas). Ci resta però un’azione rivoluzionaria, facile ed efficace per rendere sopportabile tutto questo: leggere. Perché leggere ci fa stare allegri, fa bene al cuore e fa bene al re[1]. E, come ancora il leggendario barbuto ci intima, torniamo in montagna che “un solo giorno passato a contatto con le montagne è meglio di carrettate di libri”.

CINQUE LIBRI PER L’ESTATE’20 #1

testo e foto di Davide Torri

PRIMA DI NOI

Il Grande Romanzo Americano Italiano

Qualche estate fa mi rivolsi ad un tizio, aveva un piccolo banco sotto l’ombra di un tiglio, per ricostruire l’albero genealogico della mia famiglia. Mi rimase in mano solo una pergamena fintoantica con uno stemma araldico. Immagino identico per decine di altri allocchi come me.

Leggere Prima di noi di Giorgio Fontana[2] è come scorrere con le dita, con attenzione e curiosità, la bella immagine di un autentico e solenne albero genealogico: quello della famiglia Sartori. Prima di noi è la lunghissima storia di una famiglia friulana, montanara, contadina, milanese, comunista, borghese, ferita, felice, ingannata e, infine, di nuovo, friulana.[3]

Le radici dell’albero sono piantate nel 1917 salendo poi per quasi cento anni e quattro generazioni. Maurizio Sartori, fante, disertore appena ritiratosi dietro il Tagliamento, sposerà, non subito e non bene, Nadia Tassan, friulana come lui e unica cosa che non odia a questo mondo. Insieme daranno vita ad uno splendido romanzo che ti prende per mano e ti porta avanti nel tempo, fino al 2014, su quell’albero, incontrando i loro figli (Gabriele, Renzo e Domenico) e i figli dei figli (Eloisa, Davide, Diana, Libero) e i figli dei figli dei figli (Dario, Letizia). Tanti personaggi che prendono vita nel libro di Fontana alternandosi, passando il testimone uno con l’altro, senza mai che la lettura possa rallentare. Una storia circolare che parte dal Friuli, scende a Milano e ritorna al casale dove tutto era cominciato.

La zona attorno al paese era punteggiata di cascine abbandonate. Letizia cercò di immaginare come doveva essere il casale dei Tassa, ormai disabitato, magari distrutto.

Un firmamento di vite comuni che galleggiano tra i rigagnoli della Storia e dell’Economia italiana ricavando amare sconfitte (o effimere vittorie). I Sartori: una famiglia che si fa da sé e che riesce pure a disfarsi da sé.

Prima di noi non ha colpi di scena o roba immaginifica buttata lì per i circoli di lettura ma dentro ci sono tempi e luoghi allineati in modo perfetto e ogni nome che incontriamo, importante o meno che sia, che arrivi all’inizio del libro, che lo attraversi per intero, che viva solo una manciata di righe, diventa nostro. Nostra è Nadia Tassan, la moglie di Maurizio, gentile e sprezzante, presente dalla prima all’ultima pagina, capace di disegnare, di dare baci e di trattenere la morte.

Maurizio e Nadia si sposarono nella parrocchia di don Alfredo, e poi fecero una festa con il violinista e il suonatore di fisarmonica[4], risero e mangiarono le braciole di maiale e i ravioli e si ubriacarono e ballarono come se fossero felici e puri.

Nostro è Davide Sartori, nipote di Maurizio, scampato alla poliomielite, ingegnere mancato, promessa del pugilato e, finalmente, fotografo geniale: Porterà il nome della famiglia e la sua bellissima Sophie in giro per il mondo per poi tornare a bere grappa in vecchi bicchieri di vetro piangendo suo padre Gabriele.

Iris Berni, che rappresenta, disinvolta e un po’ puttana, lo specchio di una sinistra, borghese e distante dal mondo operario degli anni ‘60 mai veramente compresa da questi ultimi, incomprensione che renderà fallimentare il comunismo di entrambe le caste. Anche lei è nostra e persino la Edda, Bortoluzzi, uscita da un romanzo di Fogazzaro che finirà sotto le ruote di una carrozza e Luciano Ignasti, un Garrone che tutti vorremmo come amico. È nostra la strega Elsa Winkler, a cui Nadia si rivolge, che anticipa uno dei tanti fili rossi che attraversano il romanzo.

Quello che faccio funziona attraverso la sofferenza, perché è l’unica misura autentica dell’amore. Ciò che muove il cosmo materiale e immateriale. Purtroppo molto altro dolore aspetta tutti noi, senza eccezione.

Filo rosso che Letizia, anche lei nostra, lei che voleva essere felice, l’ultima ad entrare in scena, è capace di riannodare nelle ultime pagine del romanzo, questa volta come una eroina austeniana, disincantata e ferita come lo sono i giovani della generazione nata sul finire degli anni ‘80.

(…) la sofferenza era regolata da un principio di conservazione. La sofferenza si conservava proprio come l’energia. I loro nonni, e in una certa misura i loro padri, avevano dovuto sopportare il dolore fisico, (…) e ora che questo dolore era terminato, a loro spettava un destino di ferite interiori.

Ma su tutti è più nostro il Meni, il Domenico, il figlio più fragile e più amato da Nadia, santo e martire della famiglia Sartori, un Dostoevskji friulano che cercherà Dio ma troverà prima i demoni, poi un profeta e infine la morte. Un ragazzo che ha qualcosa di prodigioso: unico in mezzo a tanta violenza, sofferenza e lotta nel rinunciare a tutto ma non al Bene.

“Come ti chiami?”. “Domenico Sartori”. “Sei veneto? Hai l’accento veneto”. “Friulano”. Il Profeta si sedette di fianco a lui. “Perché hai accudito quell’uomo?”. Domenico alzò le spalle. “Era un criminale (…)” “Non si meritava comunque di morire così” “Lo pensi davvero?”. “Si”. Il Profeta lo guardò intensamente.

Nelle geografie di Prima di noi c’è tanta Milano, la Milano che rinasce dai bombardamenti, quella degli scioperi, delle rivoluzioni finite, dei canali e delle periferie, dei capannelli di giovani neri ma è il Friuli ad essere sempre in prospettiva. Le parole in friulano, cemût, mandi, fruts (che bella la parola frutti per dire figli), tajut, basoâl, cjalcjut e le prime poesie di Pasolini permetteranno a tutti i Sartori di sentirsi uomini in mezzo alla Storia:

“Come mai non incontriamo nessuno?”. “Perchè i lombardi vanno ai laghi e non capiscono la montagna”. “Ma noi si”. “Noi si”. “Noi capiamo la montagna” “Si”. “Quindi peggio per loro”. “Esatto” disse Gabriele.

Il Friùl, le montagne, le cascine, la neve, le rive del Piave, forse per questo che dopo cento anni raccontati perfettamente[5], con un gesto che vuole lenire il tanto dolore che la vita ci riserva, Giorgio Fontana decide che sarà la pietà a chiudere la storia per quelle creature. Un capolavoro.

_____

[1] Per una versione popolare del perchè occorre stare allegri: www.youtube.com/watch?v=6P1HrrsQapo

[2] Prima di noi, Giorgio Fontana. Sellerio Editore, Palermo, 2020.

[3] Sono molte le ricerche che raccontano dell’esodo, oggi presente come in passato, di montanari/contadini che diventano, loro malgrado, numeri significativi dell’immigrazione interna che caratterizza l’Italia da moltissimo tempo. Si può partire dagli straordinari lavori di Nuto Revelli fino a giungere a quelli attuali di Guglielmo Scaramellini.

[4] In un bellissimo libro di John Berger “Una volta in Europa” ritrovo la stessa scena, le stesse camicie sudate, gli stessi contadini. Ma dall’altra parte delle Alpi.Una raccolta di racconti che racconta, proprio come il romanzo di Fontana, come il XX secolo sia stato un periodo feroce di guerre, migrazioni, sradicamenti e terreno fertile per la peggiore globalizzazione.

[5] Ottocentoottantasei pagine sono un grande impegno: per chi le leggerà e per chi le ha scritte. Una scommessa e una promessa che si risolvono solo alla fine perché il romanzo di Giorgio Fontana, come un grande romanzo, ti tiene incollato alle pagine.

Prima di noi

Autore: Giorgio Fontana

Editore: Sellerio, 2020

Pagine: 896

Prezzo di copertina: € 22,00

LO SCIAMANO DELLE ALPI

Cercare l’Oro e scoprire il Vischio

Capita, quando entri in una libreria, che un libro ti chiami: Lo Sciamano delle Alpi, il libro scritto dall’uomo di mare Michele Marziani, lo ha fatto. Unica copia, con una bellissima copertina azzurra, in mezzo a tanti altri libri muti, ha detto BEE[6]. Lo Sciamano della Alpi non guarisce nessuno, nemmeno sé stesso ma la sua è una storia di Montagna che sa infilarsi tra il presente, triste e globalizzato che corrompe anche le Terre Alte, e il passato che ancora e nonostante resiste.

C’è una costruzione nuova (…) Mi fermo. Scendiamo. Guardiamo. Leggiamo. È un centro polivalente, si chiama La Fabbrica ma di fabbrica non ha nemmeno la faccia.[7]

Il romanzo è raccontato in prima persona con un lungo flashback da uno dei quattro fratelli protagonisti: Anfio Beltrami. Se il nome vi sembra strano sappiate che gli altri non sono da meno perché la famiglia Beltrami da secoli sceglie i nomi spulciando tra Eneide e Odissea.

Anfio ci porta in Val d’Ossola, affacciandoci prima sul Lago d’Orta, alla ricerca dell’oro o, meglio, all’inseguimento di un sogno. E lì, con una scrittura piena di piccole fotografie luminose, Marziani ci racconta la storia del riavvicinamento di figli/fratelli che il tempo aveva allontanato, una riunione famigliare che si svolge in mezzo ad una montagna che muore.

Tra quelle fotografie cresce un romanzo delicato capace di intercettare tante altre storie lievitando, pagina dopo pagina, in un racconto epico dove Anfio saprà sfidare, lui, titolare della cattedra di Oncologia medica in una prestigiosa università lombarda, il fratello Adrasto, medico anche lui ma dottore degli ultimi, con un tumore che gli sta mangiando il viso. Per Adrasto nessuna vetrina, nessun viaggio all’estero, nessuna pubblicazione su riviste scientifiche, ma la sorpresa di una famiglia, unico dei fratelli Beltrami ad averla, con cui arrivare alla fine. Sulle montagne, come un pastore. Con la moglie Heidi, bellissima, e i figli Paride, Telemaco ed Ermione. Forse è lui quello che ha raggiunto il suo sogno.

Cosa ha studiato a fare per fare un mestiere per il quale bastava nascere povero e montanaro?

Bravo Marziani nell’evitare la (solita) trappola in cui i montanari sono più saggi e generosi dei gagé. Adrasto, il buon medico-pastore che vive con i ritmi della terra, è un egoista che lega la famiglia alla sua fatica, e gli altri, cresciuti tra i boschi a raccogliere funghi non sono meno crudeli.

Eccolo! Accidenti, l’ho visto, l’ho visto. Me lo sentivo già all’andata che il tempo era giusto per i funghi. Capisco che è un porcino prima ancora di vederlo[8].

Dentro poi, oltre all’oro (e al vischio) ci sono molte altre cose: Thoreau e il camminare, Steiner e l’antroposofia, la Madonnina con l’acqua di Lourdes, la pesca a mosca valsesiana e il Prunent[9] Il libro è una wunderkammer di oggetti, figure, odori, sapori e alla fine, come nelle migliori tragedie greche, come se a fianco di Michele si fosse seduto Omero, Anfio sposerà la moglie del fratello morto. Perchè il levirato vuole così[10].

_____

[6] BEE: Bottega Errante Edizioni, di Udine. Poi, appunto dicono della globalizzazione: Lo Sciamano delle Alpi, di Michele Marziani, 2020: un libro scritto da uno di Rimini, ambientato in Val d’Ossola, edito da una Associazione di Pordenone e stampato a Nova Gorica. Letto poi in quel di Bergamo.

[7] Giusto per inorridire ma, di certo, chiunque tra voi può riconoscere come, anche in montagna, all’orrido della Natura si è sostituito da tempo l’orrido dell’Uomo, www.padaniaclassics.com/atlante-dei-classici-padani

[8] Be’, nel mio piccolo ho avuto epifanie simili proprio in una valle vicina, la Val Vigezzo: un solidissimo porcino, alto pochi centimetri, nero, profumato, nascosto sotto delle felci che coprivano la parte umida del bosco non ha potuto nascondersi al mio occhio vigezzino, lo stesso della mamma dei quattro fratelli Beltrami.

[9] Il Prünent è il tipico vino Ossolano la cui presenza in Ossola è storicamente accertata sin dal 1309. È un clone del Nebbiolo ma ha caratteristiche molto tipiche legate al territorio montano e al vitigno. Potrebbe essere un parente alla lontana dell’Inferno Valtellinese. C’è una cantina ossolana che produce una bottiglia speciale Dieci Brente. Un vino dal profumo e dall’aroma straordinario, nato con una maturazione lenta attraverso sbalzo termici importanti tra il giorno e la notte, tipici della montagna.

[10] Deuteronomio 25:5-10.

Lo sciamano delle Alpi

Autore: Michele Marziani

Editore: Bottega Errante Edizioni, 2020

Pagine: 224

Prezzo di copertina: € 16,00

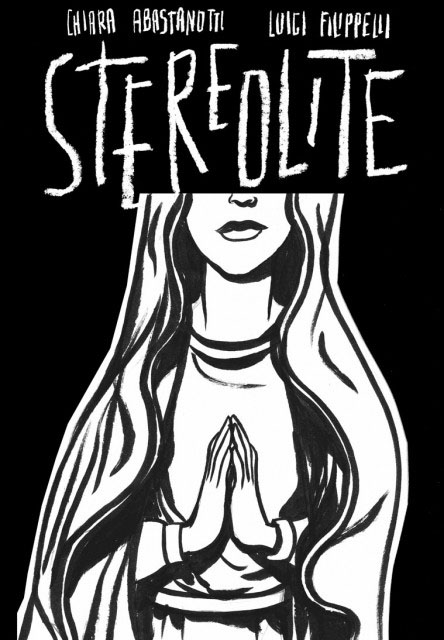

STEREOLITE

Monoliti e fiabe

Anche per questa estate, tra i libri che consigliamo ce ne è uno che non potrete mettere nello zaino (in effetti il formato non è tascabile). Si tratta di Stereolite[11]: una graphic novel di Chiara Abastanotti e Luigi Filippelli. Due amici bresciani a cui vogliamo bene ma questa è una recensione e non una marchetta.

Stereolite nasce da una strana vacanza. Quella che ha visto i due autori risiedere per alcuni giorni in una piccola frazione di un piccolo paesino della Val Camonica[12]. Avendo tempo e, soprattutto, la giusta sensibilità artistica i due sono stati in giro ad osservare, fare domande, esplorare tutti i sentieri percorribili – fisici e non – per capire dove si trovavano. E così il fumetto (che a Chiara piace chiamare così le sue storie a matita e china) si trasforma da ricerca storica, antropologica e religiosa in una fantastica fiaba. Come tutte le fiabe avrà i suoi misteri, le sue magie, le sue voci. Qual è la vera storia dietro al monolite preistorico di cui hanno sentito parlare in paese, scomparso nel nulla senza lasciar traccia, sembra, da un giorno all’altro?

Per trovare una risposta Chiara e Luigi si perderanno nei boschi attorno a Malonno che, poi, riempiranno con le immagini di donne e riti magici[13] e, quasi a compensare questi tratti riporteranno anche sulla carta i volti delle madonne che vegliano nelle santelle agli angoli delle strade a protezione del borgo. In questa fiaba le voci non sono di fantasia ma sono quelle dei montanari che li hanno ospitati. Non tutte le risposte sono facili da trovare se non ti metti in ascolto e così come dei veri antropologi, per costruire Stereolite i due autori hanno girovagato per il paese raccogliendo pensieri, paure, speranze e delusioni di chi ci vive. Come si dice: se la sono fatta raccontare.

Stereolite ha solo venti straordinarie grandi pagine che rappresentano chilometri percorsi a piedi, immagini raccolte, vino bevuto, ore e ore di chiacchierate. Il tutto poi pazientemente sbobinato e rimontato fino a comporre un collage da cui nasce questa storia magica.

Una storia disegnata: grandi illustrazioni realizzate a quattro mani, in cui ogni frammento di discorso è affidato all’inquadratura di un dettaglio, come se, intenti ad ascoltare quello che queste persone ci dicono, ci perdessimo a guardare un gesto di chi ci parla, un oggetto sul tavolo della cucina, o un particolare sullo sfondo. È forse questa la cosa più bella di Stereolite: una gonna di ruvido cotone, la vecchia fontana di pietra, lo sguardo fisso di una gallina, scarponi di cuoio antico ci portano dentro al mondo della montagna più vera e assolutamente refrattaria alla retorica, quella che sta a metà strada[14] tra il completo disfacimento e la voglia di resistere.

Dentro Stereolite[15] la Storia del luogo rimane un’eredità importante, ma resta sullo sfondo e diventa comune a tante storie di altri luoghi montani. Sono invece in primo piano la quotidianità e la visione del futuro di chi abita in paese da sempre, di chi vive l’eterno dilemma tra andare e restare. Non è affatto scontato chi sia dentro le immagini a dire “Da qui me ne vado” e chi “Io qui ci voglio restare e spero non cambi mai nulla”. Gli autori non intervengono, si limitano a ritrarre chi si sente inchiodato a un luogo troppo piccolo e vede solo fuori una prospettiva di vita fatta di stimoli e possibilità, e chi invece sente l’isolamento come un rassicurante rifugio dove vivere in pace, in salvo dal mondo e dai cambiamenti della storia. Il loro occhio disegna e non giudica. Che bello!

Tutto il libro poggia sul contrasto e sul duplice: la storia è in bianco e nero, realizzata da due autori che lavorano entrambi sia sul testo che sul disegno, contaminandosi a vicenda, e si divide tra due visioni del mondo: chi vuole rimanere e chi vuole restare, chi odia il silenzio e chi non può farne a meno, come in ogni territorio lontano da “dove le cose succedono”, in cui l’isolamento è sia una benedizione che una disgrazia.

Un effetto stereo, che si va a sostituire a quel mono(lite) che non c’è più, e chissà se c’è mai stato[16].

_____

[11] Stereolite, C. Abastanotti e L. Filippelli. Maledizioni, 2019.

[13] Ad esempio si leggano gli atti di uno tanti interessanti incontri promossi, annualmente, da ITM www.circologhislandi.net/wp-content/uploads/2016/12/Ci-chiamavano-streghe_atti-ITM-2008.pdf

[14] Malonno ha una solo strada di accesso (e di fuga).

[15] Sul sito dedicato al progetto si legge: Case Sparse _Tra l’Etere e la Terra nasce con il desiderio di collegare una zona periferica ad un centro, amplificando nell’urbano ciò che avviene nel locale. La città è per noi la possibilità di essere pubblici, di raggiungere quante più persone possibili; è anche l’opportunità di uscire da un isolamento che tuttavia ha permesso il mantenimento di uno stato di grazia. Case Sparse agisce attraverso l’arte e la sua capacità di narrare e di rendere vivo, di rigenerare

[16] anche la recensione di Stereolite è un poco stereo in quanto è stata preziosa la collaborazione di Nadia Bordonali, bibliotecaria, editrice e curatrice di mostre ed eventi culturali e fondatrice, con Luigi Filippelli di MalEdizioni, casa editrice che pubblica fumetti e libri illustrati, di cui è anche direttrice editoriale.

Stereolite

Autore: Chiara Abastanotti – Luigi Filippelli

Editore: MalEdizioni, 2019

Pagine: 20

Dimensione: 30 x 42

Prezzo di copertina: € 16,00