Nell’immaginario moderno abbiamo in mente il portatore tibetano che si carica come un mulo dei bagagli e viveri degli alpinisti viziati che per scommessa vogliono raggiungere le cime più alte.

Facciamo fatica a pensare ai portatori di casa nostra, carichi anche essi come muli per accompagnare alpinisti arrivati da lontano, eppure queste figure non solo sono esistite ma hanno dato un lustro particolare a tutta la storia delle ascensioni. Valligiani esperti del loro territorio, conoscevano a menadito ogni anfratto, ogni roccia, ogni prato o bosco. Era normale per gli abitanti della montagna spingersi in su, vuoi per seguire le greggi o le vacche al pascolo, vuoi per cacciare. Come già ricordava Andrea Zannini nel suo bel libro “Controstoria dell’alpinismo”, la montagna era conosciuta ed esplorata innanzitutto dagli abitanti delle valli, dai villici come volgarmente gli alpinisti di inizio secolo li chiamavano.

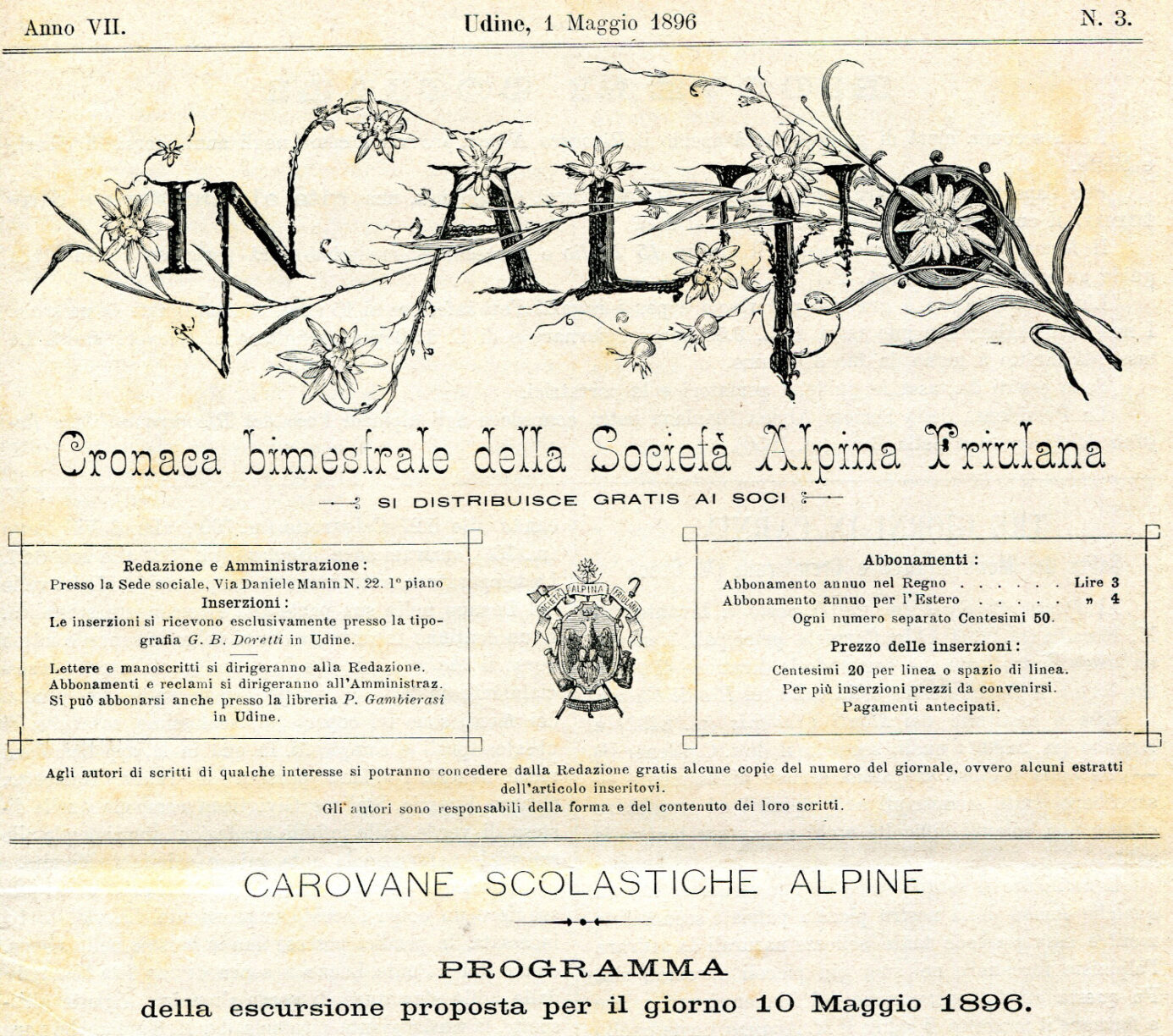

Nel suo lavoro, Tomadini ripercorre innanzitutto la nascita della sezione CAI di Tolmezzo, avvenuta nel 1874 e quella della SAF (Società Alpina Friulana) di Udine nel 1881, costola staccata della prima tolmezzina.

Si incontrano così i nomi autorevoli dell’alpinismo dell’epoca, studiosi e ricercatori interessati alle cime per scopi scientifici: conoscere le altitudini, la formazione geologica delle rocce, la botanica. Si incontrano Marinelli, Ferucci, Zanutti, Cozzi e tanti altri.

Tomadini, dopo lunghissima ricerca negli archivi della SAF e non solo, ha stilato una sorta di Diario di montagna a partire dalle prime ascensioni in quelle che all’epoca si chiamavano Dolomiti Clautane, oggi ribattezzate Dolomiti Friulane.

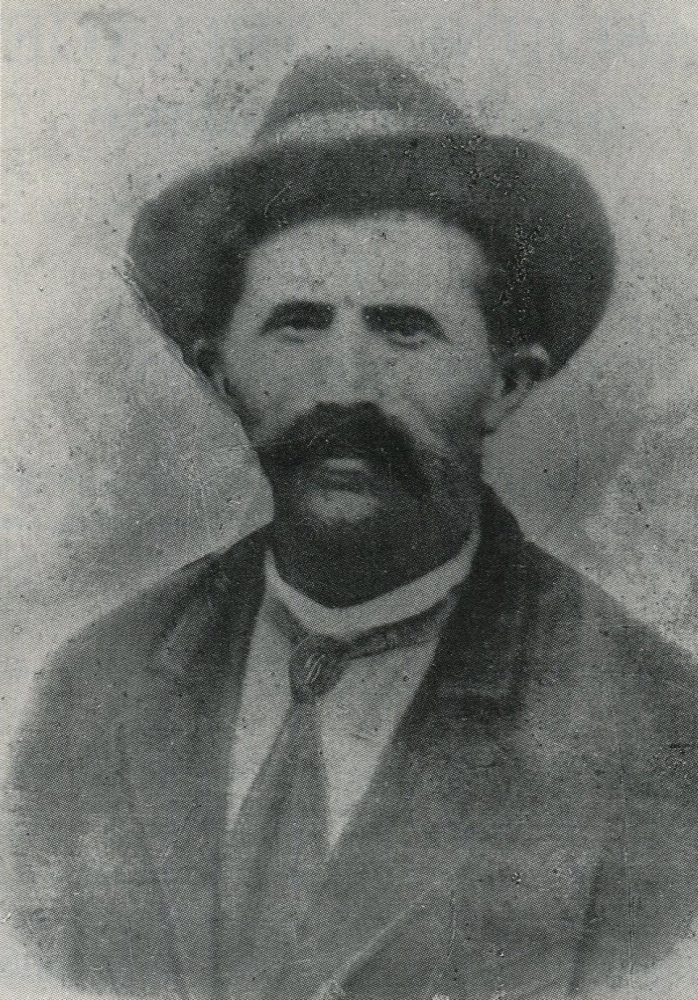

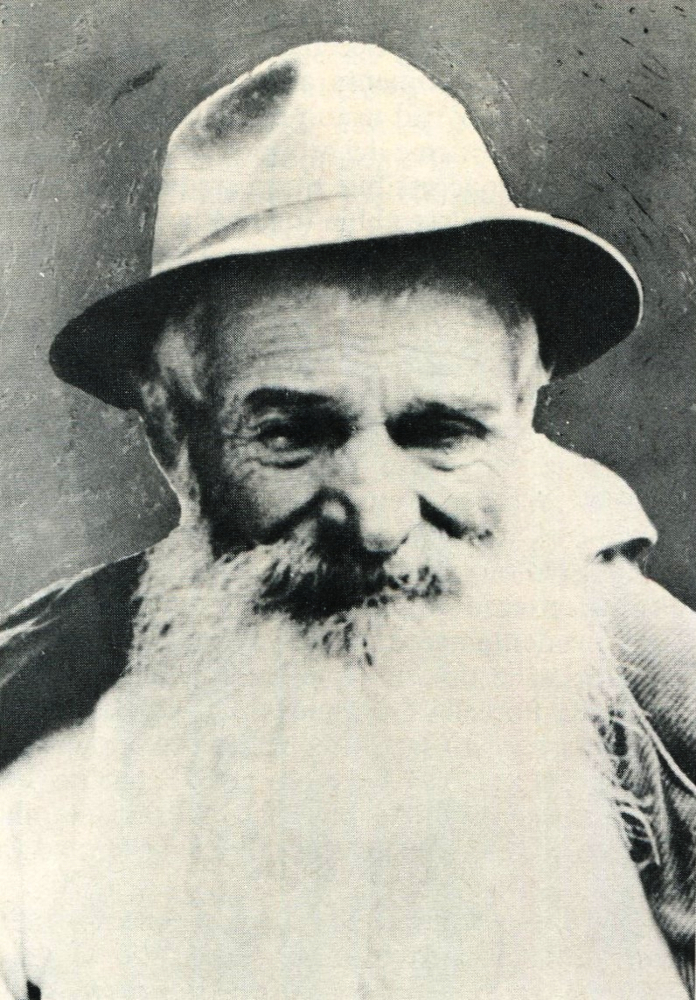

Il vero interesse però arriva con l’incontro di guide alpine, portatori e portatrici, veri protagonisti della ricerca. Tomadini racconta vari aneddoti recuperati dai taccuini e diari degli alpinisti, così si scopre che la viabilità della zona clautana era pessima, le osterie regalavano ristoro e la caratteristica di alcune ostesse uno spasso per il lettore odierno.

Nasceva in quel periodo il fenomeno delle guide, ricercatissime perché estremamente esperte del territorio ma anche rifiutate da alcuni. Si scopre infatti che alcuni alpinisti come Zanutti, Cozzi, Glanvell, Saar non si servivano delle guide, anzi avevano creato un gruppo “alpinisti senza guide” perché ritenevano che queste ultime, pur conoscendo il territorio non erano sufficientemente colte da poter illustrare le caratteristiche geomorfologiche o botaniche dei luoghi.

Le guide avevano un loro tariffario giornaliero e possedevano un patentino emesso dalla sede centrale della SAF di Udine. Le tariffe non erano molto alte se paragonate a quelle dei colleghi cadorini e di questo si trova documentazione nel libro.

Parlando di guide e portatori Tomadini riporta moltissime cronache di ascesa, con le dovute tappe nei punti di ristoro sia in quota, i capanni e casere che a valle. Ritroviamo così il fatidico Albergo Ancora e Alla Rosa di Forni di Sopra, il Flaiban Pacherini e i bivacchi in quota, le casere e i rifugi. Gustose sono le narrazioni legate alle pulci trovate nei materassi o altre avventure esilaranti che accadevano ai salitori.

Gran testo e gran lavoro dell’autore. Complimenti.