#35

POI, SOLO LUCE

testo e foto di Chiara Pedrazzoni

Poi, solo luce

di Chiara Pedrazzoni

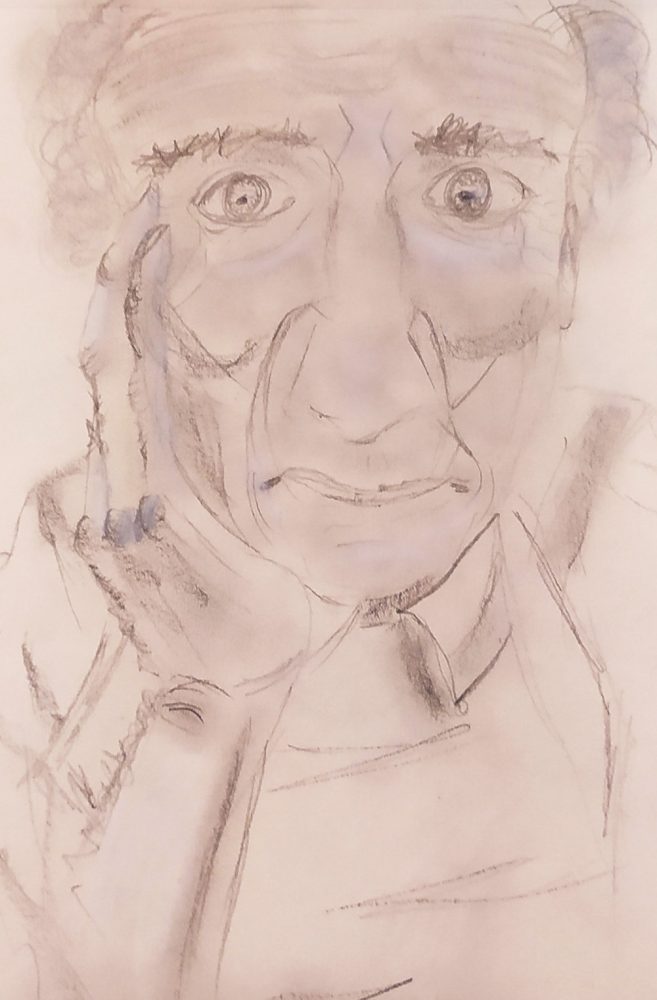

Pare che chi inizia a scalare le montagne per vocazione, a un certo punto, quando l’insicurezza e la prudenza della vecchiaia si fanno sentire, le montagne inizi a raccontarle.

Come se, non potendoci tornare con i piedi e le braccia, almeno si rifacesse l’intera scalata con l’immaginazione. Ancora e ancora.

E la cosa pazzesca, è che nel ricordo si perdono tante cose.

Io, ad esempio, delle mie vittorie più grandi, ricordo sempre l’inizio, cosa provavo alla base della salita, e la sensazione di libertà, quando alla cima ci arrivavo.

Ciò che sta in mezzo, la fatica, sfumano, come se quelle se le prendesse la montagna.

Così è un racconto che ho vissuto e romanzato, proprio perché sfugge, alla ragnatela delle immagini che ho in testa.

Nel paese dove abitavo da bambino, c’era una montagna, che il turismo aveva risparmiato da impianti di risalita e pacchiani rifugi.

Si diceva che c’era un’età per sognarla, quella cima, un’età per tentarla e una, per guardarla con desiderio.

Io, da bambino, avevo già invertito tutte le tappe.

La bramavo a dieci anni, l’ho immaginata da ragazzo e mi trovo oggi, settant’anni suonati, alla sua base, per conquistarla.

D’altronde, ho sempre accavallato le tappe nella mia vita.

Ma quella montagna, per quanto io sia andato e tornato dal paese, ha comunque scandito la mia vita puntuale come un orologio.

Non esistono sentieri segnati per arrivarci.

L’unica bussola che hai è l’istinto, l’unica attrezzatura efficace, il corpo.

Ecco perché tutti mi hanno dato del pazzo, quando ho deciso che era arrivato il momento di provarci.

Il mio fisico, a conti fatti, era già stanco.

Ma la mia mente no, e non potevo pensare di andarmene definitivamente, saltando una delle tre tappe.

Ho trovato un ragazzo, che non è nato qui, ha la pelle color sabbia, e tutti lo evitano, perché gli ricorda che lo straniero, può arrivare anche nella loro valle.

Un giorno sono andato da lui, e gli ho raccontato della mia idea.

Eravamo entrambi reietti, e quindi perfetti insieme.

Gli ho detto che io potevo mettere l’esperienza, la mente e il ricordo, ma mi servivano riflessi freschi e braccia forti.

Mi serviva mettere in ordine le imprese della mia vita.

Mi serviva lui, per farcela.

Abituato com’ero alle reazioni dei miei compaesani, mi aspettavo che mi ridesse in faccia.

Invece ha puntato i suoi occhi neri nei miei, e ha annuito.

All’inizio non ero sicuro che avesse capito cosa stessimo tentando, la responsabilità di questo viaggio impossibile, che dovevamo rendere possibile non solo per noi, ma per tutti quelli che nella vita ci inciampano e poi faticano a rialzarsi.

Ci eravamo detti di partire un giovedì, nel mezzo della settimana.

E quel giovedì mattina, lui si presentò.

L’avevo avvertito che siccome era una vetta difficile, di cui raramente si vedeva la cima, a causa delle nuvole basse, e giacché non esisteva mappa che ci potesse guidare, era meglio portare tutto quello che poteva servirci, in previsione di un’impresa di cui di fatto, non sapevamo nulla: ramponi, piccozze, scarpe ferrate, corde, barometro e bussola.

Oltre ovviamente a tenda, torce, cibo, fornelletto a gas.

Eravamo carichi come muli.

“Non esistono sentieri segnati per arrivarci. L’unica bussola che hai è l’istinto, l’unica attrezzatura efficace, il corpo.“

Arrivati alla base, trovammo subito quello che credevamo essere l’abbrivo del sentiero.

Come facessimo a saperlo, per via della questione della sua totale assenza delle cartine, ancora non lo so.

O meglio, avevamo ragionato nell’unico modo possibile: usando la logica.

Davanti al monte si snodavano due vie, apparentemente identiche, stesso colore della terra, stessa pendenza, stessa mancanza di indicazioni.

Così, guardando il mio compagno negli occhi, gli dissi: «E’ perfettamente uguale quale via prenderemo. Ma noi sappiamo dove dobbiamo andare. Quindi è lì, che la strada ci porterà».

Col senno del poi, non aveva nemmeno lontanamente una parvenza di logica il mio ragionamento.

Ma lì, bisogna figurarselo lì, dove non c’era modo di orientarsi, non c’erano regole da seguire, non c’era nessuna certezza di arrivarci, alla cima, ecco lì sembrava un modo di pensarla vincente.

In quel luogo, come non mi è mai capitato in nessun altro posto della vita, mi sono reso conto che l’unico modo di trovare una strada, per un’altura inaccessibile, è smettere di vedere le cose come siamo abituati a fare.

Mollare i fardelli di razionalità, di cultura e conoscenza, e ascoltare ciò che un qualcosa, che ancora non so bene cosa sia, ci dice di fare.

La reazione del ragazzo, ancora una volta, mi folgorò.

«Mi sembra l’unica via».

Restammo lì davanti, a quel diavolo di bivio, a chiederci come fosse possibile essere così calmi, sapendo che già in partenza, ci stavamo basando su supposizioni, sillogismi bislacchi e analogie, tutt’altro che scontate.

Due pazzi. Ma forse serve proprio questo, a volte.

Per arrivare in cima ad una montagna con sentieri invisibili, o si è pazzi, o si è perduti.

Noi scegliemmo la follia.

E benedico il cielo ogni giorno per questo.

Così imboccammo una delle due strade, non rivelerò quale delle due, perchè nessuno sia tentato di ricostruire e imitare quell’impresa.

Anche se in realtà, sono piuttosto convinto, che quella montagna sappia scambiare le strade di notte, e quindi nessuna storia raccontata potrebbe metterci al sicuro.

Quella via non si farà mai conoscere, da chi la vuole possedere, da chi vuole segnarla su una mappa.

Ci ha lasciato libero accesso solo perché volevamo un po’ di verità, ed eravamo disposti ad accettare l’ignoto e vivere le paure del caso.

Come accennavo all’inizio, una volta che entrammo nel bosco, il mio ricordo si interrompe.

Ciò che accadde nel mezzo, tra la decisione di partire e quella di arrivare, è un buco nero.

Chi può dirlo ormai, come ad un certo punto ci trovammo inondati da un diluvio torrenziale.

Come affrontammo in silenzio tutto il viaggio, lunghissimo, mi dicono che siamo stati via giorni e giorni, ma io su quella montagna ho visto l’infinito, un tempo che nulla c’entra col nostro.

Sono tornato bambino e ho pianto, sono ritornato giovane e ho portato lo zaino del mio compagno, piegato dalla fatica e infine sono diventato vecchio, quando la pioggia e i fulmini e il vento, mi hanno scorticato come un albero.

Per tutto il tempo il mio amico, ormai era un amico, è stato muto.

Specie durante il temporale.

Finché, si è messo a ridere, una risata folle, gli faceva tremare le viscere, gli deformava il volto, lo faceva diventare un tutt’uno col vento da Nord che sempre porta guai.

Era bellissimo, in vita mia non ricordo di aver mai visto qualcosa di così bello.

Una divinità folle, la natura che si fa corpo e il corpo che si fa natura.

Pietrificato riuscì solo a urlargli, soffocato da vento a acqua: «Ma cos’è che ti fa tanto ridere?».

“Ho capito che ogni montagna, è quella montagna, se sappiamo cercare con fede.“

Lui, con voce profonda e potente, sovrastò il vociare della pioggia e iniziò a parlare: «Questo è il monte, che ci mostra la verità.

È la salita sfibrante, è il momento in cui stai per arrenderti, in cui preghi di tornare indietro.

Per questo il nostro personale Zeus manda fulmini e saette per complicare la scelta: o corri verso valle, o ti appresti, verso la cima.

Perché il Dio degli indecisi non conosce clemenza.

La soluzione è capire, che possiamo fermare la pioggia.

Che la presenza è il momento in cui la nostra divinità appare.

Lo percepisco sotto le mie dita, che accettare l’imprevisto è l’unico modo.

Non scegliere, è l’unico modo di scegliere.

Perché non è più essere ignavi, ma avere fede.

Siamo a metà della salita.

Valle e cima sono lontane uguali.

Non è più una questione di orgoglio.

Solo di fiducia».

Lo dice e ha il fuoco negli occhi. Lo dice e gli credo.

Corriamo verso l’alto.

Corriamo mollando zaini e orpelli, consapevoli che ai piedi di quella verità, non possiamo arrivarci armati di sicurezze.

Camminiamo a quattro zampe, brancoliamo nel fango con furia, il buio ci avvolge, ma noi non ce ne accorgiamo, perché sappiamo che lassù, in un modo o nell’altro ci arriveremo.

L’alba invece non arriva mai, non stiamo salendo da est, non stiamo seguendo la luce, per arrivarci abbiamo scelto di passare dalla notte, dall’ombra.

Per trasformare la nostra bestialità.

Quando il sole ci tocca il viso, ci accorgiamo che siamo in cima.

Nel momento in cui siamo tornati in paese nessuno ci ha riconosciuto.

Sfilavamo davanti alle persone e non ci guardavano.

Tornato a casa mi sono seduto sulla poltrona per giorni, tenendo addosso tutto ciò che avevo visto.

Poi ho deciso di raccontare questa storia, perché non andasse persa, perché fosse una testimonianza per tutti del fatto che le montagne, custodi di verità altissime, non possono essere conquistate con mezzi umani.

Bisogna mutarsi da persone in animali, e da animali in divinità.

Quel monte oggi, a distanza di anni, l’hanno violato con cartine, guide, segnali sulle rocce e volgari comitive che salgono per il brivido di scattarsi una foto sulla cima.

Ma io so, che non vedranno mai ciò che ho visto io.

La verità per loro è stata curvata, nascosta, resa inaccessibile.

D’altronde non stavano cercando quella.

Ho capito che ogni montagna, è quella montagna, se sappiamo cercare con fede.

Oggi di anni ne ho ottanta, e quella salita la ripercorro solo col ricordo.

Non mi spiego tante cose e sono grato per questo.

Ho in mente le cortecce screpolate, l’acqua dei torrenti, le fronde alte e poi, solo la luce.

Invertire le tappe, in fondo, questa è una vera rivoluzione, un uscita dagli schemi che lascia sperare che fino alla fine tutto sia possibile.

Profondo come sempre.

Complimenti, bellissimo, ci sono storie che leggi e sono come le avresti scritte tu, ti completano e ti danno una ancestrale carica interiore. Brava anche per la coraggiosa scelta di vita.